文章转自学校网站

近日,我校437必赢会员中心曹喻副教授以437必赢会员中心附属医院为第一完成单位,437必赢会员中心为第二完成单位,在国际传染病领域顶级期刊《The Lancet Infectious Diseases》(IF71.421,中科院1区Top期刊)发表了题为“Human ocular thelaziosis-a zoonosis of the eye”的学术论文。

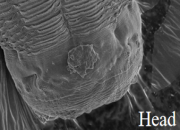

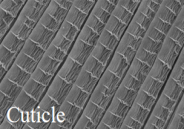

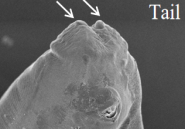

结膜吸吮线虫是隶属旋尾目(Spirurida)吸吮科(Thelaziidae)的吸吮线虫属。该类虫据记载已有33种,我国记载的有13种,吸吮线属的线虫主要为动物寄生虫,寄生于鸟类和哺乳类的泪管、瞬膜或结膜囊内。本文报道一名男性患者被含有结膜吸吮线虫感染期幼虫的果蝇飞入眼后造成感染。虫体细长约7mm,白色半透明,形似白线。通过在光镜下观察虫体的口孔边缘呈椭圆形,而在扫描电镜下呈六边形口囊,其发达呈角质性,无唇瓣,囊内壁有纵行和环形交错的细密皱纹。头端有6个呈索状突起的内环乳突,位于口孔各边外侧。肛门前后无乳突,在尾端腹面的两侧有一对馒头样的尾感器。除头部和尾端局部体表环纹不明显外,其余体表皆被由角皮形成明显的环纹、扫描电镜下可见带状的环纹呈叠瓦状排列。通过以上特征初步确诊该感染虫体为结膜吸吮线虫雌虫,随后通过测序得以证实。

我国于1917年首次在人体发现人兽共患寄生虫,截止2014年文献记载仅有572例,本病作为一种人兽共患寄生虫病应该引起足够的重视。检验人员可以通过光镜和电镜形态学特征初步提示进一步研究的方向,因此掌握寄生虫形态鉴别十分重要。而眼科医生应考虑将眼部结膜吸吮线虫病作为人类结膜炎的可能原因,从而避免误诊和不适当的治疗。(审核:一审李晓、二审付延功、三审李均,图文:曹喻)